広い世界にはさまざまな文化があり、それぞれの文化に基づくユニークな食べ物がある。中でも異臭、いや異彩を放つのが「臭い食べ物」だ。納豆やくさや、ブルーチーズ、臭豆腐、そして究極のシュールストレミングまで枚挙に暇がない。なぜかくも臭い食べ物が多くの人から支持されているのか。それは「うまい」からだ。

■中国を代表する「臭うま料理」とは?

豊かな食文化を持つ中国でここ数年人気を集めている「臭い食べ物」と言えば、「螺螄粉」(タニシビーフン)だろう。タニシビーフンは広西チワン族自治区柳州市のローカルフードとして知られているが、その起源には諸説あるようだ。一つは1970年代の夜店で、工業労働者たちを少ないお金で腹いっぱい食べさせてあげたいという店主が特産品のタニシや発酵メンマを具にして汁ビーフンを作ったのが原型という説。もう一つは、明・清の時代にタニシを食べる習慣と稲作文化が融合して生まれたというものだ。

■タニシビーフンはなぜ臭いの?

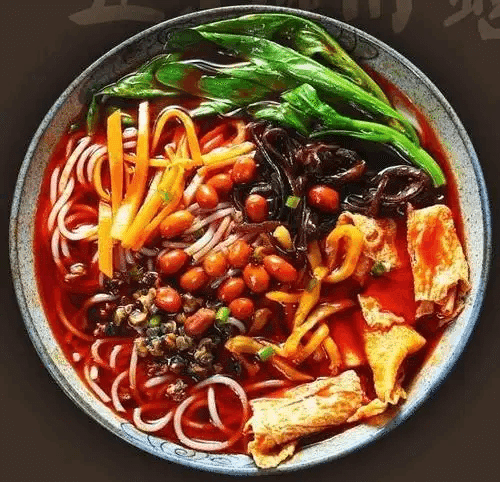

本場のタニシビーフンは、新鮮なタニシと豚骨でとった出汁に太めのビーフンを合わせ、発酵メンマ、腐竹(乾燥ゆば)、落花生、きくらげの千切り、発酵ささげ豆などを具に盛り、トウガラシ油をかける。なかでも特に重要なのが地元産の発酵メンマであり、まさにこの料理の「臭いのもと」なのである。細長く切った若いタケノコを陶製のかめに塩水とともに入れて自然発酵させることで独特の「酸っぱ臭さ」が生まれ、タニシビーフンの味に奥行きをもたらす。温度28℃、塩度5%、pH4.2というのが絶妙な味わいを生む発酵の「黄金比」なのだという。

出汁のベースになるタニシだが、そのまま茹でたのではドブ臭いスープしか出ないという。きれいな水に2日間浸して泥や砂を抜き、さっと湯通しした後で紫蘇や香辛料と一緒に炒める。それから八角などと一緒に8時間ほど煮込むことで、複雑な旨味が出てくるとのことだ。また、作ってから時間が経過すると次第にスープから臭みが出始めるそうで、最高のスープを味わうには手間をかけた上ですぐに食べることが大切なようだ。

■なぜ臭いのにやみつきになるの?

しっかりとした出汁の豊かな味わいとツルンとしたビーフンの食感、ビーフンとは対照的な腐竹や落花生、きくらげの歯ごたえ、そして発酵メンマによる爽やかな酸味と香りが、多くの人をとりこにする。「臭いのにうまい」と感じる理由は人間の持つ2つの嗅覚システムに由来しているとのことで、外から鼻に入るタニシビーフンの香りは「臭い」と感じるが、口に入れて旨味成分のグルタミン酸などを感じた後、鼻腔へと「逆流」していくタニシビーフンの香りは「すごくおいしい」と感じるらしい。このメカニズムはあらゆる「臭い食べ物」に共通するものだが、まさにそのおいしさは「食べてみないとわからない」のだ。

■なぜ爆発的なブームになった?

無名のローカルフードだったタニシビーフンを一気にトップスターに変えたのは、なんと言ってもネットの影響力だ。グルメ系インフルエンサーが様々な方法でタニシビーフンを紹介し、辛さに悶絶したり臭いに卒倒したりするチャレンジ動画が特に注目を集めた。今では外国人さえもがタニシビーフンの存在を知り、その「臭うまさ」を試しに来るようになった。また、若者の旺盛な好奇心と発想力もタニシビーフンの発展を大いに支えており、目玉焼きを加える、冷たいコーラと合わせる、タニシビーフン鍋を発明する、アウトドア用製品を開発するなど、新たな食べ方が「雨後のタケノコ」のように生まれ続けている。さらに、現地政府もタニシビーフン産業パークを作るなど産業振興に大々的な支援を行ったことも見逃せない。ネットの影響力、若者のパワー、行政の支援などさまざまな要素により、昨年のタニシビーフン製品のオンライン販売額が100億元(約2000億円)を突破するにまで市場規模が拡大した。

「破竹」の勢いを感じさせるタニシビーフンのブームも、いつかは落ち着くことだろう。しかし、ひとたびその魅力に取りつかれてしまった人たちはもう後戻りはできないはず。ブームが去った後も、タニシビーフンは中国を代表するソウルフードの一つとして一定のニーズを保ち続けることだろう。